Un article de Sam ELSNER publié le 30 septembre dernier montre comment la recherche sur le couplage « Perception-Action » prouve que la performance des meilleurs experts émerge de l’interaction environnementale, et non du contrôle cognitif !

Quand la performance ne vient pas du mental

Depuis des décennies, entraîneurs et psychologues du sport répètent la même idée : la clé de la performance, c’est le contrôle mental. Visualiser, se concentrer, se parler positivement… Autant de techniques censées transformer le corps par la force de l’esprit. Mais une nouvelle vague de recherches démontre que cette vision est fausse. L’expertise ne viendrait pas de notre cerveau “commandant en chef”, mais de notre capacité à interagir directement avec l’environnement.

1. Le mythe du contrôle cognitif

L’industrie du mental training pèse aujourd’hui plus d’un milliard de dollars par an. Son credo : renforcer la maîtrise de soi pour devenir dominant en compétition. Or, selon la recherche, cette croyance est une illusion.

- Vouloir contrôler consciemment ses mouvements ralentit et perturbe la performance.

- Les meilleurs athlètes réussissent lorsqu’ils “lâchent prise” et se laissent guider par leur environnement.

C’est ce qu’exprime Michael Jordan lorsqu’il raconte que le jeu “ralentit” sous ses yeux, ou ce que décrit Jack Nicklaus en visualisant la trajectoire de la balle plutôt que son swing.

2. Étude de cas : l’athlète qui avait tout sauf la régularité

Sam Elsner, préparateur physique américain, raconte ainsi l’histoire de Maya, footballeuse universitaire :

- Tests physiques exceptionnels (force, vitesse, puissance).

- En match, résultats irréguliers, parfois brillants, parfois décevants.

Explication : son entraînement la conditionnait à se concentrer sur son corps (mécanique, posture, technique). Mais le football exige autre chose : percevoir et agir en fonction d’informations changeantes (ballon, espace, adversaires). Ses bons matchs correspondaient aux moments où elle “ne pensait pas” et jouait en résonance avec le jeu.

3. Les chercheurs qui ont renversé la table

Nikolai Bernstein (années 1960)

- Montre que le corps possède trop de “degrés de liberté” pour être dirigé consciemment.

- Les mouvements complexes s’auto-organisent en fonction des contraintes de la tâche.

Gabriele Wulf

- Prouve que l’“attention externe” (ex. viser une cible) est plus efficace que l’“attention interne” (ex. penser à la position de son coude).

- Résultat : apprentissage plus rapide, transfert plus efficace.

James J. Gibson

- Introduit le concept d’affordances : nous percevons non pas des objets, mais des opportunités d’action

- Perception et action ne sont pas séparées, elles sont couplées en permanence.

Joan Vickers

- Découvre le rôle du « quiet eye« , ce dernier regard précis avant une action décisive.

- Ce n’est pas de la concentration accrue, mais une meilleure extraction d’informations pertinentes dans l’environnement.

4. Pourquoi l’entraînement classique échoue

La plupart des programmes séparent les capacités (force, vitesse, technique) du contexte réel de performance :

- En salle : on se concentre sur le mouvement du corps.

- En travail technique : on répète des gestes sans adversaire ni pression.

- En mental training : on renforce le contrôle conscient.

Problème : le jour du match, tout change. L’athlète doit oublier ces automatismes “internes” et se reconnecter à l’environnement. Résultat : performances irrégulières, voire contre-performances.

5. Une nouvelle approche : la pédagogie écologique

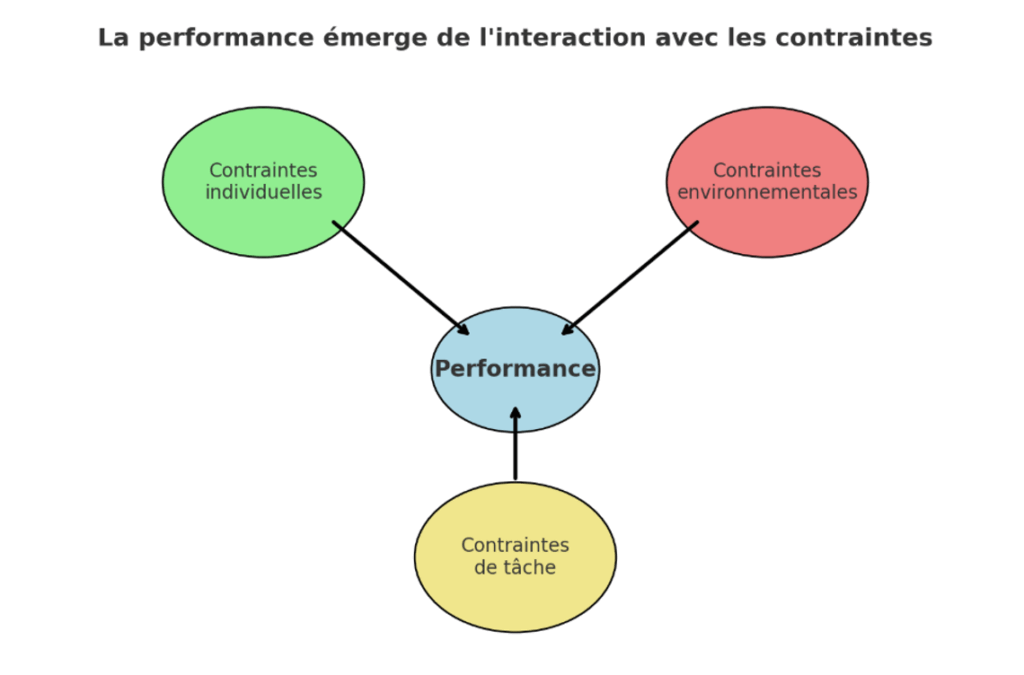

Les chercheurs Keith Davids et Duarte Araújo proposent le Constraints-Led coaching :

- Contraintes environnementales : jouer sur la taille du terrain, la météo quand c’est possible, l’espace disponible...

- Contraintes de tâche : modifier les règles, l’utilisation du matériel, les objectifs...

- Contraintes individuelles : sur la position, l’expérience, l’état psychologique...

L’entraîneur manipule ces contraintes pour recréer les dynamiques du jeu réel. Ainsi, les compétences émergent directement de la pratique en contexte, sans qu’on impose une “bonne” technique universelle.

Exemple : plutôt que de faire passer le ballon entre deux joueurs sans opposition, on organise un mini-match en infériorité numérique. Résultat : le joueur apprend à adapter ses passes aux pressions réelles de l’adversaire et aux espaces disponibles changeants.

6. Des implications qui dépassent le sport

Le modèle écologique ne concerne pas seulement les athlètes :

- En Éducation : apprendre dans des contextes réels plutôt que par des cours théoriques abstraits.

- En Entreprise : former en situation plutôt que par des modules théorisés.

- En Rééducation : réintégrer les gestes dans les environnements quotidiens.

- En Musique : développer la technique en jouant réellement, pas seulement par l’apprentissage de gammes isolées.

Conclusion : accepter l’inconfort

Selon l’auteur, reconnaître ces découvertes, c’est admettre que des milliards ont été investis dans des méthodes inefficaces. C’est aussi renoncer à l’illusion rassurante du contrôle mental. La performance n’est pas dans la tête, elle émerge de la relation vivante entre l’individu et son environnement. Ce qui ne remet pas en question l’efficacité de la préparation mentale mais des outils proposés de façon isolée.