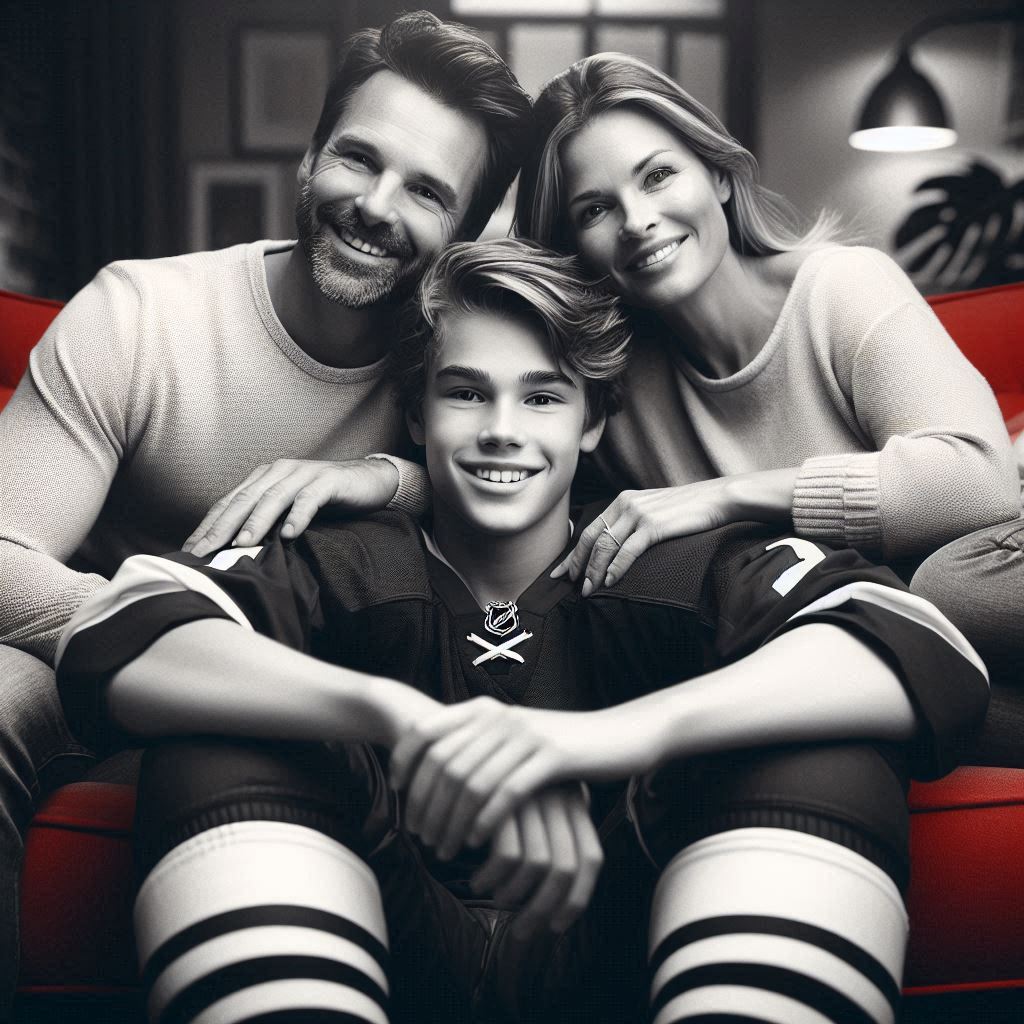

L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL : QUAND BIENVEILLANCE ET VALEURS FAÇONNENT l’INTELLIGENCE DE JEU !

L’intelligence de jeu, plus qu’une affaire de terrain

Pourquoi certains jeunes athlètes semblent-ils « comprendre le jeu » mieux que d’autres ?

Au-delà du talent ou de la qualité de l’entraînement, les chercheurs s’accordent de plus en plus à souligner le rôle décisif de l’environnement familial. Les attitudes parentales, la transmission de valeurs et la manière d’accompagner la pratique sportive influencent directement la motivation, la confiance, et la capacité de réflexion tactique, autant de leviers de l’intelligence de jeu.

Un nombre croissant d’études récentes montre qu’un accompagnement bienveillant et soutenant l’autonomie favorise non seulement la persévérance, mais aussi la prise de décision créative et la compréhension du jeu collectif (Gao et al., 2024 ; Holt et al., 2008).

À l’inverse, un encadrement parental trop contrôlant ou axé exclusivement sur le résultat tend à freiner le développement cognitif et émotionnel du jeune joueur.

1. Les fondements : la famille comme « base sécurisante » du développement sportif

Les travaux en psychologie du sport s’inspirent largement de la théorie de l’attachement : l’enfant se développe de manière optimale lorsqu’il dispose d’une base affective stable lui permettant d’explorer, d’essayer, d’échouer puis de recommencer (Bowlby, 1988).

Dans le sport, ce principe s’applique directement à la prise de risque cognitive et tactique.

Un parent soutenant, capable d’encourager sans juger, crée un climat de sécurité psychologique propice à l’apprentissage du jeu.

Une étude longitudinale menée par Holt et al. (2008) a montré que les jeunes sportifs bénéficiant d’un environnement parental « secure-base » manifestaient davantage de confiance, d’autonomie décisionnelle et d’ouverture aux feedbacks de l’entraîneur. Ces conditions sont précisément celles qui nourrissent la lecture du jeu et la capacité d’anticipation.

2. Du soutien au contrôle : PANEL d’attitudes parentales

La littérature distingue aujourd’hui plusieurs styles d’implication parentale :

- Soutien autonome : le parent encourage, valorise l’effort, laisse de la marge à la prise d’initiative.

- Soutien structuré : le parent fixe un cadre clair et cohérent, sans micro-gérer.

- Contrôle psychologique : le parent impose ses choix, sa vision, critique ou exerce une forme de pression sur les résultats.

Seuls les deux premiers favorisent le développement harmonieux du jeune sportif.

Un encadrement perçu comme contrôlant réduit la motivation intrinsèque (Mageau & Vallerand, 2003), conduit à des comportements d’évitement et freine l’expérimentation tactique, pourtant essentielle pour apprendre à « lire » un match.

À l’inverse, un accompagnement qui valorise l’effort, la curiosité et la réflexion permet aux enfants d’oser des choix tactiques non conventionnels, d’en tirer des leçons et d’enrichir leur intelligence de jeu.

3. Les mécanismes : comment la famille influence la compréhension du jeu

a) La sécurité affective et la tolérance à l’erreur

Un climat familial où l’erreur est considérée comme partie intégrante du processus d’apprentissage favorise la prise de risque et la créativité.

L’intelligence de jeu nécessite justement de tester, d’expérimenter, de se tromper puis d’ajuster.

Un parent qui valorise la démarche (« Tu as bien essayé », « Ta décision était bonne même si le geste n’est pas passé ») aide l’enfant à développer une pensée tactique souple et résiliente (Gaviria Alzate, 2025).

b) La modélisation et la transmission de valeurs

Les parents sont aussi des modèles de comportement.

Les valeurs qu’ils incarnent (effort, coopération, respect, travail collectif) se transposent sur le terrain.

Plusieurs études (Gao et al., 2024 ; Burke, 2024) montrent que les jeunes issus de familles valorisant l’apprentissage plutôt que le résultat présentent une meilleure régulation émotionnelle et une compréhension plus fine des dynamiques d’équipe.

c) La diversité d’expériences

Les familles qui favorisent la multi-activité (plusieurs sports, jeux libres, activités non compétitives) développent chez leurs enfants une flexibilité perceptive et décisionnelle.

Cette diversité expose le jeune athlète à une variété de configurations spatiales et temporelles, qui élargissent sa base d’expériences pour comprendre les logiques de jeu (Godbout & Gréhaigne, 2019).

d) Le langage du jeu

Les discussions autour des matchs, des stratégies ou des intentions de jeu contribuent à développer ce que Godbout et Gréhaigne appellent le « langage du jeu » = la capacité à nommer, décrire et conceptualiser les actions collectives.

Cette verbalisation joue un rôle clé dans l’émergence de l’intelligence tactique, en favorisant le transfert des apprentissages d’une situation à une autre.

e) La cohérence parent–coach

Lorsque les messages des parents et de l’entraîneur sont alignés (autonomie, effort, apprentissage), le joueur bénéficie d’un environnement éducatif cohérent.

En revanche, les contradictions (ex. : un parent qui donne des feedback ou des consignes contraires à celles du coach) créent une charge cognitive parasite qui diminue la qualité de la prise de décision.

4. Quand la pression parentale bride l’intelligence de jeu

Plusieurs recherches récentes alertent sur les effets négatifs d’un accompagnement trop directif, intrusif :

- La pression à la performance (comparaisons, critiques, etc.) augmente l’anxiété et réduit la spontanéité tactique.

- Le micro-coaching avant, pendant et après les matchs détourne l’attention du joueur et brouille les repères.

- La focalisation sur le résultat à court terme conduit à choisir des solutions sûres mais moins créatives.

Ces comportements nuisent directement à la construction de la pensée tactique, qui requiert au contraire un climat d’essai-erreur et une liberté d’interprétation du jeu.

5. La recherche appliquée : former les parents, un levier d’efficacité

Des programmes d’éducation parentale en contexte sportif se développent depuis quelques années.

Burke (2024) a montré que ces dispositifs (ateliers ou modules en ligne) permettent de réduire les comportements contrôlants et d’améliorer la qualité de la communication entre parents, enfants et entraîneurs.

Les clubs qui s’engagent dans ces formations observent un meilleur climat collectif, une plus grande cohésion et un plaisir de jouer accru.

Ces initiatives reposent sur trois piliers :

- Informer les parents sur le rôle de leur attitude dans la motivation de l’enfant.

- Former aux compétences de communication bienveillante (écoute, feedback, questionnement).

- Créer du lien entre le club, les familles et les jeunes pour instaurer une culture partagée de l’apprentissage.

6. environnement familial et intelligence de jeu en HOCKEY

L’intelligence de jeu au hockey (« Hockey IQ ») désigne l’ensemble des processus cognitifs et sociaux permettant à un joueur de percevoir, comprendre, décider et agir efficacement dans un environnement de match 😎.

Comme pour les autres sports, elle dépend fortement du nombre et de la variété des expériences de jeu, mais aussi du climat émotionnel qui permet de les assimiler.

Le socioconstructivisme, appliqué à l’enseignement tactique (Gaviria Alzate, 2025), souligne que la compréhension du jeu se construit à travers la discussion, la réflexion partagée et la co-construction de sens.

Or, ces mêmes dynamiques existent au sein de la famille : les échanges parent–enfant sur les intentions, les choix ou les émotions de jeu renforcent la capacité du jeune hockeyeur à analyser et anticiper.

La famille devient alors un véritable laboratoire cognitif, prolongeant le travail de l’entraîneur dans un cadre affectif sécurisant. Il semble alors cohérent d’imaginer qu’un accompagnement familial positif et bienveillant en toutes circonstances peut permettre une meilleure intégration des 4 rôles et une meilleure efficacité du couplage « perception-action » pour un jeune joueur de hockey !

7. Bonnes pratiques pour les parents

Soutenir sans diriger, valoriser sans comparer, questionner plutôt qu’imposer.

Quelques recommandations issues de la recherche :

- Valorisez l’effort et la progression, pas seulement la victoire.

→ Cela renforce la motivation autonome et la persévérance (Gao et al., 2024). - Encouragez la réflexion après les matchs : « Qu’est-ce que tu as voulu faire ? », « Qu’aurais-tu pu tenter ? »

→ Ces questions favorisent le développement du sens tactique (Gaviria Alzate, 2025). - Offrez une diversité d’expériences : plusieurs sports, jeux libres, activités mixtes.

→ Cela enrichit la flexibilité perceptive et la compréhension du jeu (Godbout & Gréhaigne, 2019). - Soyez cohérent avec le discours du coach : ne contredisez pas les consignes, soutenez-les.

- Participez aux formations ou réunions parents-coachs : elles permettent d’aligner les valeurs éducatives et de créer un climat plus sain autour de la pratique.

8. Recommandations pour les clubs et entraîneurs

- Organiser des ateliers parentaux autour de la communication bienveillante et du soutien à l’autonomie.

- Intégrer les parents dans certaines activités éducatives (débriefs collectifs, réunions pédagogiques).

- Valoriser les initiatives positives des familles : implication logistique, soutien moral, entraide.

- Créer un code de conduite parentale pour limiter les comportements nuisibles (critiques, micro-coaching, désengagement…).

9. Conclusion : L’intelligence de jeu naît AUSSI d’un climat d’apprentissage partagé

L’intelligence de jeu ne se résume pas à une habileté cognitive isolée.

Elle s’enracine dans un écosystème éducatif où se croisent coach, équipe et famille (+ école !).

La recherche est claire : un accompagnement parental bienveillant, centré sur l’autonomie et la valorisation de l’effort, favorise non seulement la motivation durable mais aussi la pensée tactique, la créativité et la compréhension collective du jeu.

La famille, souvent reléguée à un rôle périphérique, apparaît finalement comme l’un des premiers éducateurs tactiques du jeune sportif, non pas en donnant des consignes techniques, mais en offrant un espace où l’on peut penser, sentir et aimer le jeu.

RÉFÉRENCES

- Gao, Z. et al. (2024). The role of parents in the motivation of young athletes: A systematic review.

- Holt, N. L., Tamminen, K. A., et al. (2008). Parental involvement in competitive youth sport settings.

- Mageau, G. A. & Vallerand, R. J. (2003). The coach–athlete relationship: A motivational model.

- Godbout, P. & Gréhaigne, J.-F. (2019). Game-play language and game-play intelligence.

- Burke, S. (2024). Enhancing parental support through parent-education programs in youth sport.

- Gaviria Alzate, S. J. O. (2025). Tactical Program based on Critical Thinking in Youth Sport. Frontiers in Sports Science.

ARI

Sujet très actuel et important surtout avec le mode de vie des familles aujourd’hui.

Il est essentiel de comprendre comment soutenir le développement des jeunes. La famille, les entraîneurs, le club, le cercle d’ami(e)s, l’environnement scolaire ont tous un impact sur ce développement. La présence des parents ne dois pas provoquer de dépendance pour l’enfant. Souvent la simplicité est la clé « less is more » et « no coaching is better than bad coaching » !