Pourquoi les gammes au piano ne font pas les virtuoses (et ce que ça nous apprend sur l’entraînement sportif) 🤔?

Pas de contexte, pas de skills !

On a souvent tendance à croire qu’apprendre un sport, c’est répéter un geste jusqu’à le rendre « parfait ». Comme si on pouvait devenir un meilleur joueur en passant des heures à faire des passes, des dribbles ou des tirs… tout seul, hors du jeu.

Le problème ? La science nous apprend que ça ne marche pas vraiment comme ça.

Le marbre de Michel-Ange

Imaginez Michel-Ange face à son bloc de marbre. Avant de polir les détails du futur David, il a dû dégrossir la forme. Si vous commencez à poncer une pierre sans forme, vous perdez juste du temps !

Pour un joueur débutant, c’est pareil : vouloir « polir » un geste technique isolé alors qu’il n’y a pas encore de contexte de jeu, c’est mettre la charrue avant les bœufs.

Le jeu, c’est le vrai prof

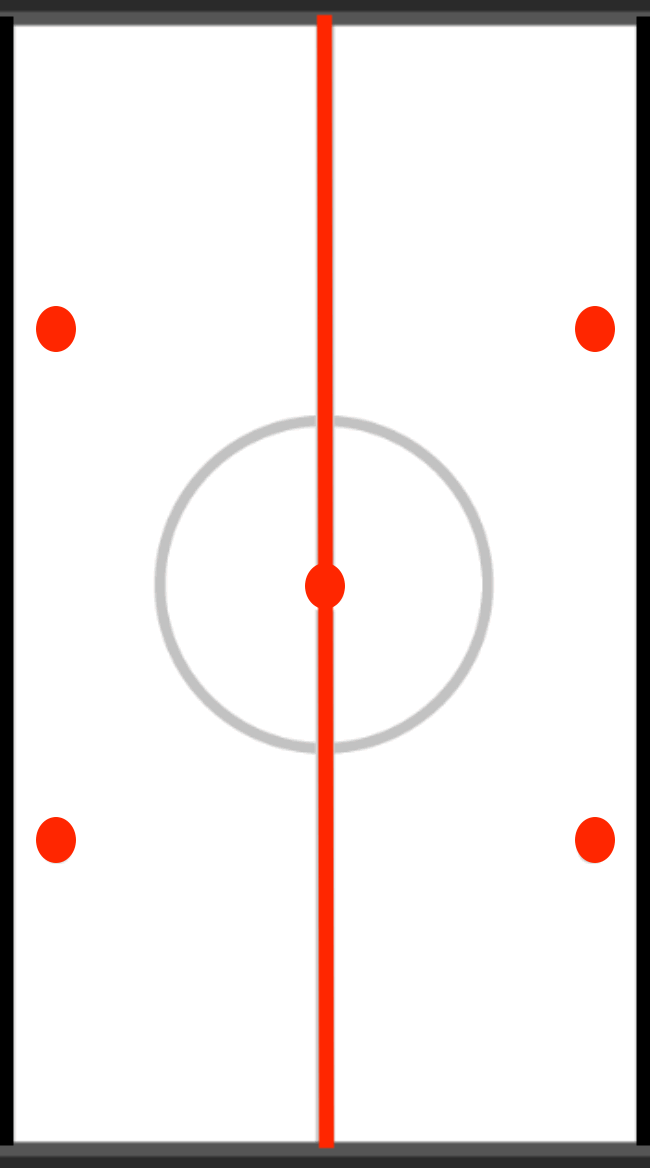

Être compétent, ce n’est pas seulement bien bouger. C’est surtout voir, décider et agir dans la complexité du jeu. Le hockey par exemple, c’est un espace limité, deux buts, des coéquipiers, des adversaires, des règles, des imprévus… et des milliers de possibilités !!!

Un dribble n’est jamais juste « un dribble ». C’est un choix qui dépend de l’endroit, du moment, de l’adversaire, de la situation. Sans ça, le geste n’a aucun sens, même s’il est très « joli » !

Pourquoi le contexte est roi

Entraîner un joueur uniquement à répéter une passe sans opposition, c’est comme lui apprendre à danser sans musique. Oui, il saura bouger, mais il ne saura pas danser avec le rythme.

À l’inverse, mettre les joueurs dans des situations réalistes – même simplifiées – leur permet de développer ce qui compte vraiment : s’adapter, improviser, trouver des solutions. Et bonus : on entraîne attaque, défense et transitions… en même temps !

On croit souvent que « faire ses gammes » seul suffit. Mais le hockey n’est jamais un sport « solitaire ».

Un dribble sans adversaire, c’est comme apprendre à nager sur la terre ferme : tu fais les gestes, mais tu n’apprends ni à flotter ni à avancer. Car ce n’est pas seulement le mouvement qui compte, c’est la capacité à le réaliser en situation, face à quelqu’un qui essaie de t’en empêcher.

L’adversaire n’est pas seulement un obstacle : c’est un partenaire d’apprentissage. Sans lui, un dribble n’est qu’un mouvement esthétique. Avec lui, il devient une habileté utile.

Exemple pratique : On veut travailler la construction du jeu en contrôle, depuis la défense.

❌ Mauvaise approche : « Voici comment faire une passe courte parfaite. Répétez-la 50 fois. »

✅ Bonne approche : « Vous êtes dans votre moitié de terrain, vous avez le palet avec des adversaires qui arrivent, comment créer des options pour avancer ? »

En laissant les joueurs explorer cette situation avec de vrais coéquipiers et adversaires, ils vont naturellement découvrir :

- Les bonnes distances entre joueurs

- Les bons timings

- Les différentes solutions possibles

Et le bonus ? En travaillant l’attaque, ils bossent automatiquement la défense (et vice-versa) ! D’une pierre, quatre coups.

La bonne logique

- Débutants et jeunes joueurs : ils ont besoin de contexte, de jeu, de situations réalistes pour « dégrossir la forme ».

- Joueurs confirmés ou pros : eux ont déjà les bases. Là, un travail technique isolé peut faire parfois sens, pour affiner les détails à travers des sensations, comme Michel-Ange qui polit son David.

En clair

. Pas de contexte, pas d’habileté

. Le jeu est le meilleur prof . Et le polissage n’a de valeur que si la forme existe déjà.

La compétence sportive, c’est d’abord apprendre à lire le jeu, à s’adapter, à décider. Les beaux gestes viennent après, naturellement, quand on comprend le contexte qui les rend nécessaires.

Parce qu’au final, un hockeyeur génial, ce n’est pas quelqu’un qui fait de beaux gestes dans le vide. C’est quelqu’un qui fait le bon geste, au bon moment, dans le chaos merveilleux du jeu réel.

Pourquoi la répétition n’est pas la clé

On a tous entendu la phrase : « C’est en répétant qu’on devient bon. »

Sur le papier, ça semble logique : plus je fais un geste, mieux je le maîtrise. Mais dans le sport, ce n’est pas si simple.

Le piège de la répétition

Faire 1 000 fois le même mouvement en conditions parfaites, c’est bien… mais ça ne prépare pas au vrai match. Parce que sur le terrain, rien n’est jamais identique :

- l’adversaire change de position,

- l’espace se ferme ou s’ouvre,

- la pression varie,

- et les décisions doivent être prises en une fraction de seconde.

Un geste appris « par cœur » dans un cadre figé risque de s’effondrer dès que le contexte change.

Ce qui compte vraiment : la variation ou la « science du désordre«

Le cerveau apprend mieux quand il doit s’adapter. Répéter un geste, oui… mais jamais deux fois dans les mêmes conditions.

Un tir sous pression n’a rien à voir avec un tir tranquille à l’entraînement. Une passe en mouvement n’est pas la même qu’une passe à l’arrêt. C’est justement cette diversité qui construit la vraie habileté.

Répéter toujours la même passe, le même tir, dans le même contexte, donne une illusion de maîtrise… mais ça ne prépare pas à la réalité. Sur le terrain, les situations ne se répètent jamais à l’identique.

Changer les espaces, varier les rythmes, ajouter des contraintes ou des règles inhabituelles… c’est créer du « désordre » qui oblige le joueur à s’adapter. Et c’est justement cette adaptation qui construit l’habileté.

La science du mouvement l’a montré : plus on varie les conditions, plus l’apprentissage est solide et transférable en match.

Moralité : pas besoin de séances parfaites. Mieux vaut des séances vivantes, imparfaites, pleines de surprises

En clair : varier, c’est répéter intelligemment.

L’erreur comme meilleure alliée

Et au passage : pas besoin de chercher la perfection à chaque tentative. Les erreurs font partie du jeu. Elles obligent le joueur à ajuster, à corriger, à trouver d’autres solutions. C’est ça le véritable apprentissage. Dans le sport (comme ailleurs), on associe souvent l’erreur à l’échec. On voudrait que les joueurs fassent « juste » tout de suite. Mais en réalité, c’est impossible… et surtout contre-productif.

L’erreur est un signal

Chaque erreur est une information riche :

- « J’ai dribblé trop près de l’adversaire » → la prochaine fois, j’essaie de plus loin.

- « Ma passe a été interceptée » → je dois lever la tête plus tôt et/ou plus longtemps.

- « J’ai raté mon tir » → il fallait peut-être choisir une autre option.

Sans erreurs, pas de repères, pas de corrections, pas de progrès.

Le vrai danger est peut-être justement de chercher à éviter l’erreur

Vouloir gommer toutes les erreurs à l’entraînement, c’est créer une illusion de maîtrise. On construit des gestes « parfaits »… qui s’effondrent dès que le match met un peu de chaos. Plutôt que de fuir l’erreur, il faut l’accueillir comme une étape normale du processus.

Conclusion

La répétition pour la répétition, c’est comme apprendre une poésie sans en comprendre le sens. On la récite bien, mais ça s’arrête là.

La clé, ce n’est pas la répétition mécanique. La clé, c’est l’adaptation.

.