Quand la répétition devient un piège pour tous les sports d’interactions : il faut repenser l’entraînement !

Depuis des décennies, l’entraînement du sport en général repose sur une idée simple : répéter le même geste à l’infini jusqu’à atteindre une forme de « perfection technique ». On parle alors de « mémoire musculaire » et d’automatisation. Pourtant, pour de nombreux entraîneurs actuels et autres spécialistes reconnus de l’apprentissage moteur, cette approche est non seulement dépassée mais aussi contre-productive.

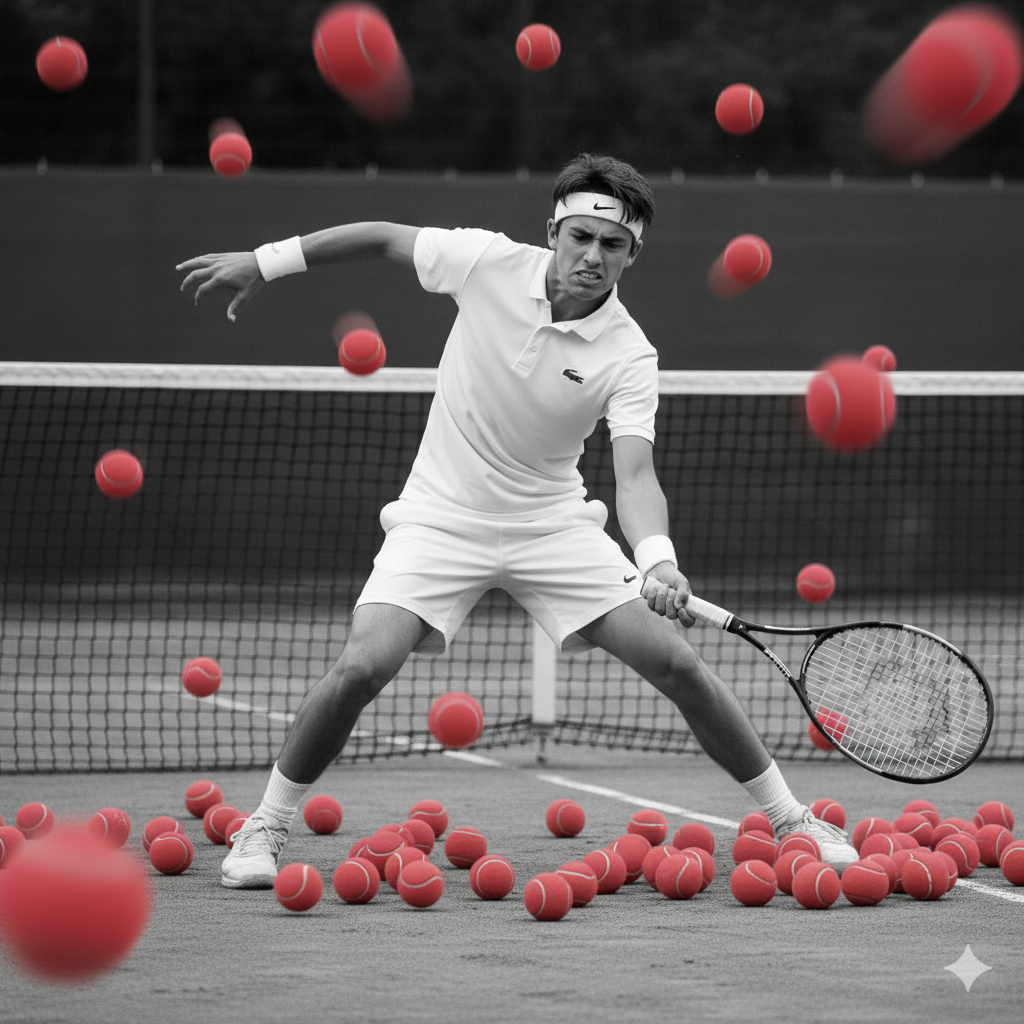

Dans un article publié le 10 décembre 2024, Steve Whelan par exemple, démontre les limites de la répétition mécanique : elle donne aux joueurs l’illusion de progresser mais les laisse démunis face aux réalités d’un match. Car le tennis, tout comme le hockey, n’est jamais figé : vitesse, trajectoire, position de l’adversaire, conditions de jeu, forme physique… aucun point ne se ressemble, comme aucune action au hockey ! Entraîner un geste dans un cadre artificiel et contrôlé, c’est donc préparer les joueurs à une situation qui n’existe pas.

Whelan pointe cinq écueils majeurs de la répétition traditionnelle :

- Elle nie la nature dynamique du jeu, en proposant des scénarios éloignés des conditions réelles.

- Elle surestime la technique, en oubliant la pression, le mouvement et le contexte.

- Elle élimine la prise de décision, pourtant cruciale dans un sport où chaque coup est un choix tactique.

- Elle rigidifie le joueur, incapable de s’adapter à des conditions changeantes.

- Elle crée une fausse confiance, qui s’effondre dès l’entrée en compétition.

À l’inverse, Whelan prône le concept de « répétition sans répétition », inspiré des travaux du chercheur russe Nikolai Bernstein. L’idée : viser un même résultat (réussir un coup) mais à travers des gestes variés. En d’autres termes, apprendre à s’adapter plutôt qu’à reproduire.

Cette méthode, nourrie par les recherches en dynamique écologique et pédagogie non linéaire, s’appuie sur trois piliers :

- Varier les conditions d’entraînement, en modifiant vitesse, effets ou surfaces pour coller à la réalité d’un match.

- Stimuler la perception-action, c’est-à-dire la capacité du joueur à observer, analyser et réagir en fonction de l’adversaire.

- Favoriser la prise de décision et l’exploration, en donnant des objectifs à atteindre plutôt qu’un geste « parfait » à copier.

L’apprentissage est certes plus long, mais ses bénéfices, selon Whelan, sont prouvés : plus grande adaptabilité, meilleure prise de décision, apprentissage durable et surtout une préparation qui reflète la nature chaotique du sport.

Dans sa formation « From Drills to Skills », il invite ainsi les coachs à « sortir du biais de confirmation » et à bâtir des environnements d’apprentissage représentatifs du jeu réel. Objectif : développer des joueurs capables de s’ajuster, d’innover et de s’imposer dans l’incertitude des matchs.

En somme, pour Steve Whelan, le futur de l’enseignement ne réside pas dans la répétition du même geste, mais dans la capacité à répéter des solutions différentes face à des problèmes sans cesse renouvelés.